きくらげのおはなし⑨総説「アラゲキクラゲの国内生産における現状と課題」(日本きのこ学会誌)掲載のお知らせ!

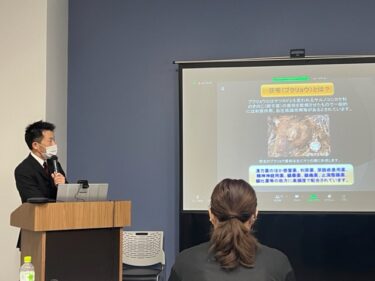

きのこ学会誌に拙著の総説「アラゲキクラゲの国内生産における現状と課題」が掲載されましたのでお知らせいたします!

参考までにここでいう「総説」とは、一般的な原著論文とは異なり、新規性はないものの研究対象について網羅的に記した論文であり、これを書ければその道の第一人者といっても良い(のではないかと自分は考えている)。内容が網羅的になっているため、一からその分野や対象について知りたいときに非常に参考になるのがこの「総説」です。

書くのに結構時間をかけましたが情報が色々なところから入ってきて広い視野でこのきのこ(アラゲキクラゲ)について考えることもできましたことは僥倖でした。

さて、拙著「アラゲキクラゲの国内生産における現状と課題」ですが当然、著作権が学会誌に渡っていますので内容そのままを掲載することは残念ながらできません!でも学会の規定では図表なんかも含めて掲載内容そのままじゃなかったらOKという趣旨なのでここでは各項のあらましのようなものを掲載しようかと思います。(各項のタイトルくらいは開示しても許されるであろうことを天に祈りつつ・・)

[「アラゲキクラゲの国内生産における現状と課題」の各項あらまし]

※各項はだいたいこれまでこのブログでお話してきた内容をベースにしていますのでそれぞれのページのリンクをつけておきます。

1.はじめに →アラゲキクラゲの国内生産は活発化する傾向にあるが今後の国内生産基盤の強化と発展には以下のような課題の解決が必要だ!

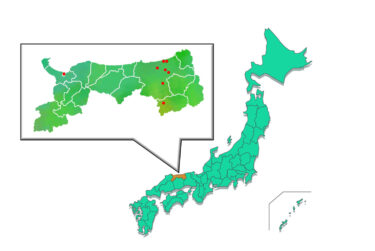

2.アラゲキクラゲ国内生産動向 →外国産のリスクが顕在化したことで国内生産は活発化し、生産を拡大する産地(県)が出現してきた。このような傾向にあるものの外国産は国内産と比較してかなり安く、国内産アラゲキクラゲの競争力をなんとかして強化しなければならない!

3.アラゲキクラゲ国内生産における課題

3-1. 栽培品種の育成 →国内主要きのこと比較してアラゲキクラゲの品種数は圧倒的に少ない!例えばシイタケ238品種に対して弊所、(一財)日本きのこセンターが開発してきた品種(菌興AP1号、菌興92号、等)を含め、アラゲキクラゲは未だ9品種!これでは国内生産基盤は脆弱と言わざるを得ない!

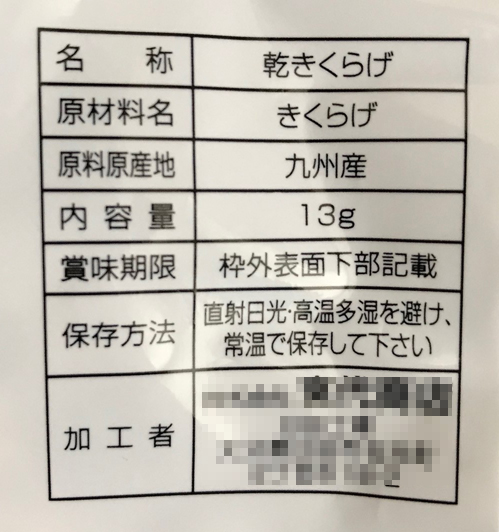

3-4. 分類学的再検討と食品表示の適正化 →実はアラゲキクラゲはアラゲキクラゲじゃない!?なんのこっちゃ?分類学上の課題とは?あとはアラゲキクラゲの商品でよく見かける名称を「キクラゲ」としか書かないのってどうなんだ??食品表示法上の課題は偽装表示も助長しかねないからどうにかするべき!

アラゲキクラゲとキクラゲは別種であり、キクラゲの方が値段は高い!

3-5. アラゲキクラゲ国内生産拡大に伴う将来的な脅威と課題 →シイタケでは2000年代に偽装表示販売による大きな被害が出た。アラゲキクラゲではこのような被害はまだ出ていないがシイタケと全く同じシチュエーションにある!すなわち、外国産と国内産で価格差が大きい!輸入量が多い!それを防ぐための技術として品種識別技術や原産国判別技術の開発が重要である!

4. おわりに →今現在、興亡の岐路に立つアラゲキクラゲの国内生産で重要なのは国内産の持つアドバンテージ「安全・安心」を有機JAS認証取得等を通して死守することにあり!

日本きのこ学会ホームページからPDF版をダウンロード可能になりました!是非ご覧ください。→こちら